原文如下:

我国古代人痘术的科学内涵与当代价值研究发表

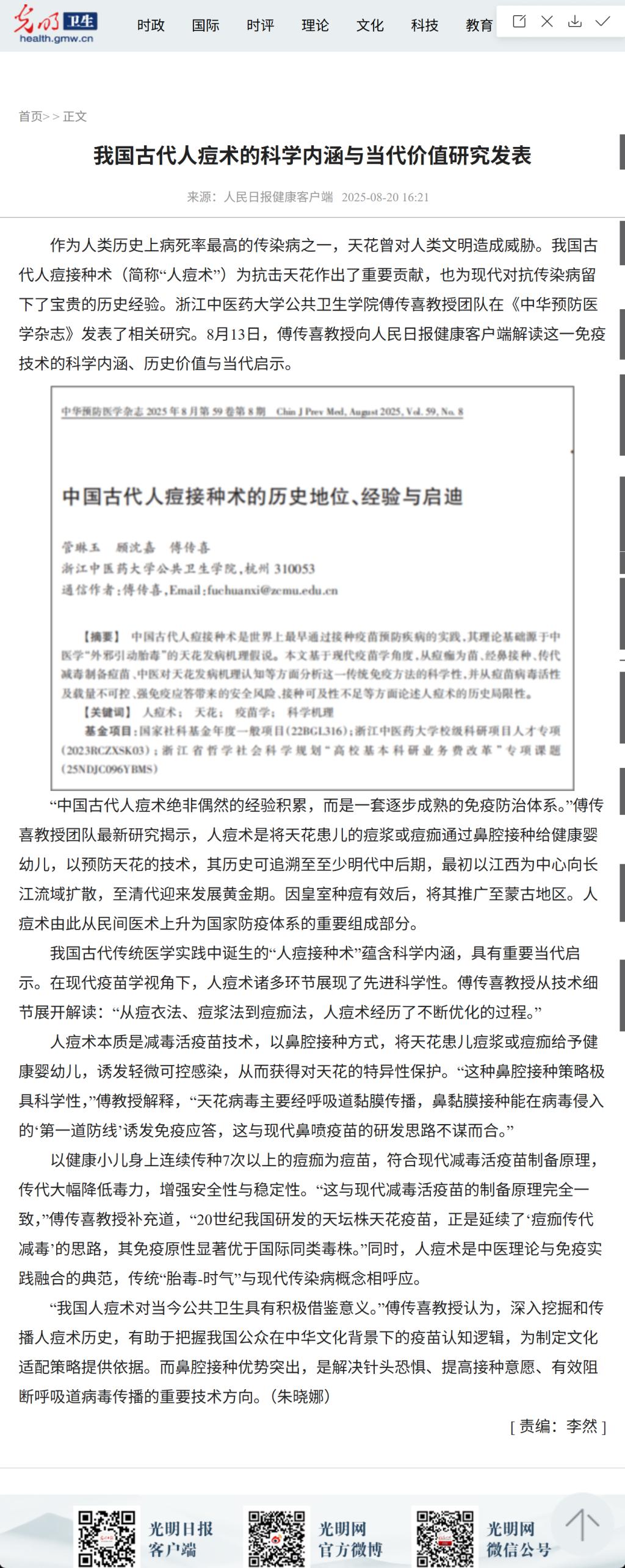

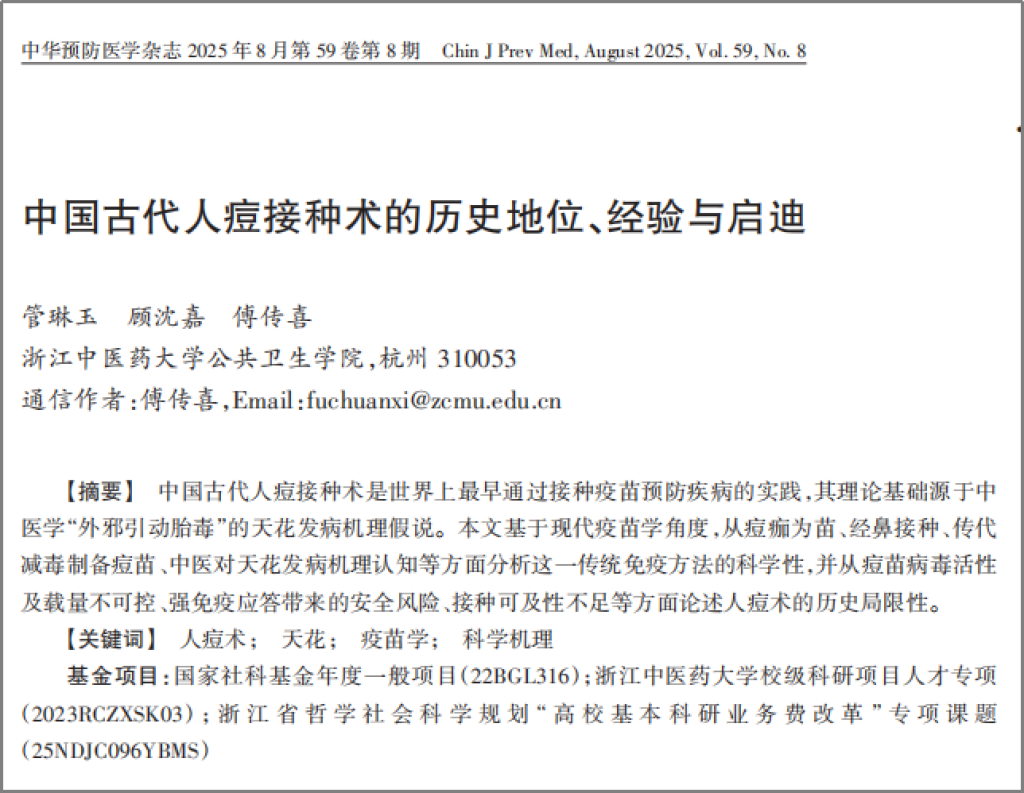

作为人类历史上病死率最高的传染病之一,天花曾对人类文明造成威胁。我国古代人痘接种术(简称“人痘术”)为抗击天花作出了重要贡献,也为现代对抗传染病留下了宝贵的历史经验。浙江中医药大学公共卫生学院傅传喜教授团队在《中华预防医学杂志》发表了相关研究。8月13日,傅传喜教授向人民日报健康客户端解读这一免疫技术的科学内涵、历史价值与当代启示。

“中国古代人痘术绝非偶然的经验积累,而是一套逐步成熟的免疫防治体系。”傅传喜教授团队最新研究揭示,人痘术是将天花患儿的痘浆或痘痂通过鼻腔接种给健康婴幼儿,以预防天花的技术,其历史可追溯至至少明代中后期,最初以江西为中心向长江流域扩散,至清代迎来发展黄金期。因皇室种痘有效后,将其推广至蒙古地区。人痘术由此从民间医术上升为国家防疫体系的重要组成部分。

我国古代传统医学实践中诞生的“人痘接种术”蕴含科学内涵,具有重要当代启示。在现代疫苗学视角下,人痘术诸多环节展现了先进科学性。傅传喜教授从技术细节展开解读:“从痘衣法、痘浆法到痘痂法,人痘术经历了不断优化的过程。”

人痘术本质是减毒活疫苗技术,以鼻腔接种方式,将天花患儿痘浆或痘痂给予健康婴幼儿,诱发轻微可控感染,从而获得对天花的特异性保护。“这种鼻腔接种策略极具科学性,”傅教授解释,“天花病毒主要经呼吸道黏膜传播,鼻黏膜接种能在病毒侵入的‘第一道防线’诱发免疫应答,这与现代鼻喷疫苗的研发思路不谋而合。”

以健康小儿身上连续传种7次以上的痘痂为痘苗,符合现代减毒活疫苗制备原理,传代大幅降低毒力,增强安全性与稳定性。“这与现代减毒活疫苗的制备原理完全一致,”傅传喜教授补充道,“20世纪我国研发的天坛株天花疫苗,正是延续了‘痘痂传代减毒’的思路,其免疫原性显著优于国际同类毒株。”同时,人痘术是中医理论与免疫实践融合的典范,传统“胎毒-时气”与现代传染病概念相呼应。

“我国人痘术对当今公共卫生具有积极借鉴意义。”傅传喜教授认为,深入挖掘和传播人痘术历史,有助于把握我国公众在中华文化背景下的疫苗认知逻辑,为制定文化适配策略提供依据。而鼻腔接种优势突出,是解决针头恐惧、提高接种意愿、有效阻断呼吸道病毒传播的重要技术方向。

中国学者揭示明清免疫接种技术“人痘术”的科学价值与历史地位

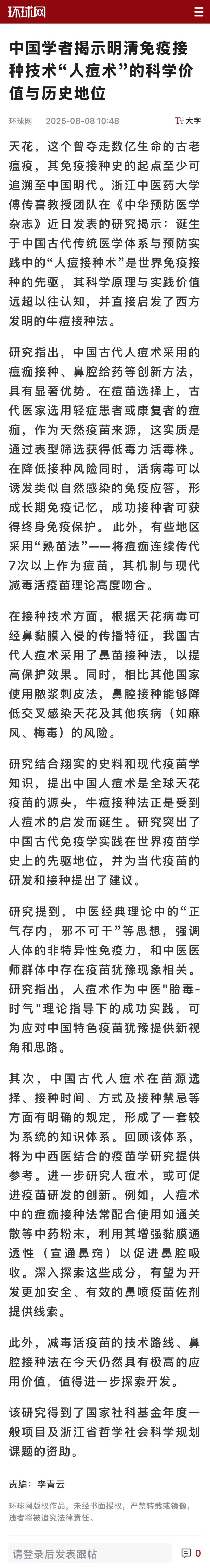

天花,这个曾夺走数亿生命的古老瘟疫,其免疫接种史的起点至少可追溯至中国明代。浙江中医药大学傅传喜教授团队在《中华预防医学杂志》近日发表的研究揭示:诞生于中国古代传统医学体系与预防实践中的“人痘接种术”是世界免疫接种的先驱,其科学原理与实践价值远超以往认知,并直接启发了西方发明的牛痘接种法。

研究指出,中国古代人痘术采用的痘痂接种、鼻腔给药等创新方法,具有显著优势。在痘苗选择上,古代医家选用轻症患者或康复者的痘痂,作为天然疫苗来源,这实质是通过表型筛选获得低毒力活毒株。在降低接种风险同时,活病毒可以诱发类似自然感染的免疫应答,形成长期免疫记忆,成功接种者可获得终身免疫保护。 此外,有些地区采用“熟苗法”——将痘痂连续传代7次以上作为痘苗,其机制与现代减毒活疫苗理论高度吻合。

在接种技术方面,根据天花病毒可经鼻黏膜入侵的传播特征,我国古代人痘术采用了鼻苗接种法,以提高保护效果。同时,相比其他国家使用脓浆刺皮法,鼻腔接种能够降低交叉感染天花及其他疾病(如麻风、梅毒)的风险。

研究结合翔实的史料和现代疫苗学知识,提出中国人痘术是全球天花疫苗的源头,牛痘接种法正是受到人痘术的启发而诞生。研究突出了中国古代免疫学实践在世界疫苗学史上的先驱地位,并为当代疫苗的研发和接种提出了建议。

研究提到,中医经典理论中的“正气存内,邪不可干”等思想,强调人体的非特异性免疫力,和中医医师群体中存在疫苗犹豫现象相关。研究指出,人痘术作为中医"胎毒-时气"理论指导下的成功实践,可为应对中国特色疫苗犹豫提供新视角和思路。

其次,中国古代人痘术在苗源选择、接种时间、方式及接种禁忌等方面有明确的规定,形成了一套较为系统的知识体系。回顾该体系,将为中西医结合的疫苗学研究提供参考。进一步研究人痘术,或可促进疫苗研发的创新。例如,人痘术中的痘痂接种法常配合使用如通关散等中药粉末,利用其增强黏膜通透性(宣通鼻窍)以促进鼻腔吸收。深入探索这些成分,有望为开发更加安全、有效的鼻喷疫苗佐剂提供线索。

此外,减毒活疫苗的技术路线、鼻腔接种法在今天仍然具有极高的应用价值,值得进一步探索开发。

该研究得到了国家社科基金年度一般项目及浙江省哲学社会科学规划课题的资助。

企业微信号

企业微信号 官方微博

官方微博 官方微信

官方微信